إسلاميات.. من المراهقة الإسلاموية إلى المراهقة الإلحادية

منتصر حمادة

ظاهر غريبة نعاينها في المغرب والمنطقة خلال العقد الأخير على الخصوص، وعنوانها ترويج خطاب الإلحاد في الساحة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والصادر عن أسماء كانت إسلامية حركية في مرحلة سابقة، وهي ظاهرة ولم نكن نعاينها بشكل جلّي من قبل، ربما لأنها كانت تهم بضع حالات فردية، أو بسبب غياب الثورة الرقمية حينها لأنها تساعد في معاينة الظاهرة، أو لأنه مرتبطة بظاهرة مجتمعية كانت بدورها متواضعة حينها أو أقل وزناً في البدايات، أي ظاهرة الإسلاموية.

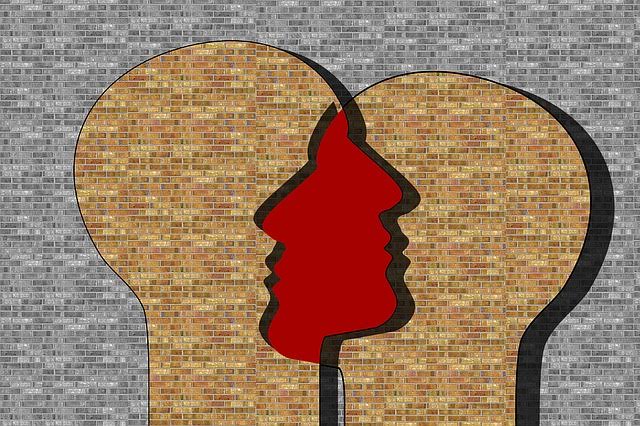

هذه مجرد تفسيرات أو مفاتيح نظرية قد تساعدنا في قراءة أسباب انتشار الظاهرة، والتي إن بقيت متواضعة إجمالاً، ولا تمثل إلا نفسها، بصرف النظر عن أوهام التضخم الذاتي السائدة عند أتباعها، ممن يتصرفون أحياناً كما لو كانوا مركز الكون، إلا أن ما يهمنا هنا في المقالة، محاولة الإجابة على أسباب هذا الانتقال من النقيض إلى النقيض، أي من الانتماء إلى طريقة إسلامية ما، كان تكون دعوية أو سياسية أو قتالية، نحو مقام يدعو أو يروج خطاب الإلحاد، بصرف النظر عن طبيعة هذا الإلحاد.

من الصعب حصر مجمل الأسباب، لاعتبارات عدة أهمها أن الأمر يهم ظاهرة مجتمعية، حتى إن كانت تهم هامش الهامش، لأن الإسلاميين قِلّة أساساً، وهؤلاء المعنيون بالظاهرة أقلية حتى في نسبة الإسلاميين الذين انفصلوا عن المشروع، ولكن مجرد أن تكون الظاهرة تهم فئة مجتمعية ما، معناها أن الأسباب لا بد أن تكون مركبة، وبالضرورة، لأنها تهم الإنسان، الكائن الحافل بالألغاز.

وسبق أن أشرنا في مقالة سابقة حول أسباب الحالة الجهادية في الساحة الفرنسية، انطلاقاً من عمل سابق من نوعه أجري هناك، أنه تبني وجود سبعة عوامل على الأقل وراء الظاهرة، وبالتالي لا يمكن أن نختزل أسباب هذا التحول من المراهقة الإسلاموية إلى المراهقة الإلحادية في سبب واحد دون سواه، لذلك نزعم أن الأمر يهم عدة أسباب، وإن كنا سنتوقف عند سببين اثنين على الخصوص.

هناك احتمالان إذن على الأقل، قد يساعدنا استحضارهما في فهم هذا الانتقال الغريب من المراهقة الإسلاموية إلى المراهقة الإلحادية، بصرف النظر عن طبيعة المرجعية الإسلاموية، فقد يكون الأمر يهم المرجعية السلفية كما قد يهم المرجعية الإخوانية، كما هو الحال مع بضع الحالات المحسوبة على “تيار أكادير”:

ــ يتعلق الاحتمال الأول ــ ويهم نفسية الشق النفسي بالتحديد ـ بالانتقال من تطرف إلى تطرف مضاد، بمعنى أن الشخصية المعنية هنا تنهل أساساً من فكر متطرف، كان في فترة ماضية يلبس لبوس الدين، أثناء الانضمام إلى حركة إسلامية ما، وأصبح في مرحلة سابقة، يلبس لبوس الإلحاد. وتذكرنا هذه الحالة بظاهرة “المزدادون الجدد” في الساحة الغربية، وخاصة في الساحة الأوروبية، أي حالة شباب قادم من مجال مسيحي، كان متطرفاً في خطابه وسلوكه، دون النهل من الدين، واعتنق الإسلام عبر بوابة “التطرف العنيف”، فبقي متطرفاً في خطابه وسلوكه، باسم “التديّن القتالي”، كما عاينا ذلك مع العديد من الحالات أثناء صعود أسهم الظاهرة الداعشية في المنطقة العربية، وإن كانت هذه الظاهرة هناك نادرة في التناول البحثي.

وهناك مقالة حول الموضوع، نشرتها ريم أحمد عبد المجيد باحثة في الأمن الإنساني والإرهاب والهجرة، بعنوان التطرف في أوروبا: عوامل النزوح، توقفت عند حالتين من هذه الطينة: حالة سابين أوليرك: ألمانية الجنسية، سافرت إلى سوريا في عام 2013 وحتى غشت 2017. تزوجت من مقاتل من تنظيم داعش، ويُعتقد أنها تلقت تدريباً على الأسلحة بين عامي 2014 و2017. وقامت بكتابة مدونات تشيد فيها بالحياة في التنظيم. وفي عام 2016، توفي زوجها في عمل إرهابي وقامت القوات الكردية باعتقالها في سبتمبر 2017 مع زوجات مقاتلي داعش الآخرين؛ وحالة شاميما بيغوم: بريطانية الجنسية، تركت المملكة المتحدة عام 2015، وكانت تبلغ من العمر 15 عاماً، للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، وتم العثور عليها في مخيم للاجئين السوريين عام 2019 وهي حامل من مقاتل من داعش، ولكن تم حرمانها من الجنسية البريطانية.

ــ نأتي للاحتمال الثاني، وهو الذي نرجحه أكثر، ونعاينه بشكل جليّ هنا في المغرب مع بعض الحالات، بعضها يقيم في الخارج، كانت منتمية سابقاً إلى حركات إسلامية.

عنوان هذا النموذج هو التأثير بمرحلة تزييف الوعي التي تعرض لها المعني أثناء الانضمام للحركة الإسلامية المعنية، سلفية أو إخواني أو جهادية، والنموذج هنا تزييف الوعي باسم الدين، من خلال آثار التجربة الإسلاموية، عندما كان المتديّن المعني حينها، يتوهم أن تديّنه هذا الذي ينتمي إليه هو الدين، بينما الأمر خلاف ذلك، أي إنه لم يكن يُفرق بين الإسلام والإسلاموية، بين الثوابت والأصول والأسس، وبين تطبيقات تلك الأصول على أرض الواقع الثقافي والاجتماعي وغيره.

إن توهم متديّن ينتمي إلى حركة إسلامية معينة بأن تديّن هذه الحركة هو الإسلام، يجعله يُقزم لا شعورياً من كل عضو لا ينتمي إلى الحركة المعنية، أو على الأقل يُقزم من تديّن باقي الحركات الإسلامية، ومن باب أولى، تقزيم أكبر لكل المسلمين الذين لا علاقة لهم بالحركات الإسلامية.

هذا المنطق الفاسد في الاعتقاد من منظور منطقي وعملي في آن ــ وقبل ولوج مرحلة ترويج خطاب الإلحاد، موضوع المقالة ــ يُفسر طبيعة تعامل أتباع الحركات الإسلامية السياسية والقتالية في ما بينهما:

مع الحالة الأولى، يمكن تأمل الإقصاء المتبادل الي تمارسه أقلام حركة “التوحيد والإصلاح” وجماعة “العدل والإحسان” في ما بينها، من قبيل ما يوجد في المواقع الإلكترونية أو المراكز البحثية التابعة للحركة أو الجماعة، حيث الغلبة في المنصة المعنية، سواء كانت إعلامية أو بحثية أو غيرها، للعضو الإسلاموي الذي ينتمي إلينا، نحن أبناء الحركة الإسلامية، الذين نمثل في عقلنا الباطن، “النسخة الصحيحة من الإسلام” أو “النسخة الحقيقية من الدين”، أو على الأقل النسخة الصحيحة من الإسلاموية.

وفي الحالة الثانية، يمكن تأمل ما جرى في الساحة السورية أثناء أحداث “الفوضى الخلاقة” هناك، بين الجهاديين العرب فيما بينهم، وبعضهم كانوا من المغرب، بحيث لم يقتصر الأمر على قتال الجهاديين لنظام بشار الأسد، أو قتاليهم لأعضاء الجيش السوري الحر، المعارض للنظام السوري، وإنما وصل الاقتتال إلى الجهاديين أنفسهم ضد بعضهم البعض، وباسم “المرجعية الإسلامية”.

إنها الأرضية نفسها التي نزعم أنها محدد مفصلي في انتقال المتديّن المعني إلى ترويج خطاب إلحاد بعد انفصاله عن التديّن الإسلاموي الذي كان ينتمي إليه، كأنه ينتقم من تلك التجربة، اعتقاداً منه أنها كانت تجسد الإسلام، وهو في الواقع ينتقم من نفسه، لأن تلك التجربة أكبر منه، فالأحرى الدين المحفوظ أساساً من فوق سبع سماوات. “إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون”. [الحجر، 9]

بل نذهب إلى أن هذه التفاعلات تندرج في خانة المضاعفات النفسية التي تصاحب مرحلة الانفصال عن المشروع، وهذه فرضية يمكن التأكد منها في تدوينات العديد من الحسابات الرقمية التي كما أصحابها أعضاء سابقين في حركات إسلامية، وهذه مضاعفات متعددة ومفتوحة على عدة احتمالات، منها الاحتمال المتطرف، أي الذهب بعيداً في التجربة الإسلاموية بداية، قبل التطاول عن نقد الدين، بحكم معضلة التماهي سالفة الذكر، بين الدين والتديّن.