تَخْييلُ الشِّعر بالفَلْسفَة وتفْكِير الفلْسَفةِ بالشِّعْر

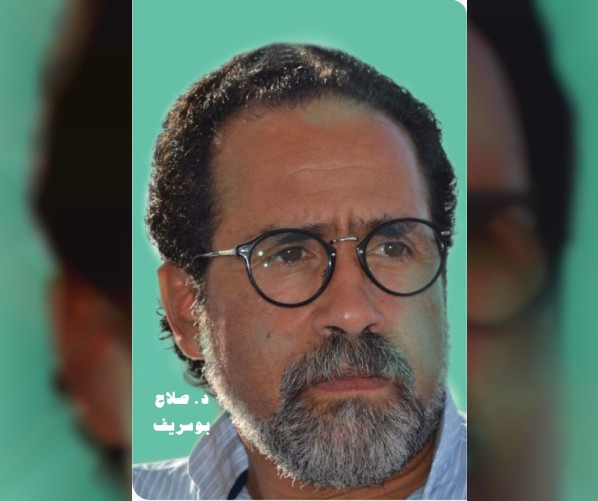

صلاح بوسريف

كتبتُ الشِّعْرَ، كما خُضْتُ معرفتَه، لكنني، في لحظة حاسمة من معرفتي بالشِّعْر، كنتُ مُلْزَماً باستعادةِ علاقتي بالفلسفة، لأنَّنِي اكْتَشَفْتُ أن الشِّعْر ليس هو كلام الشُّعراء فقط، ولا هو تأجيج العواطف والأنفُس، أو رَصْفُ الصُّوَر باللَّعِب بالكلمات، أو بتحريف تراكيبها وسياقاتها، بل إنَّ الشِّعْر هو تفكير كينونة الكائن، ووجوده وتفكير الوجود باعتباره سكن الكائن وإقامته، أي أن الإقامة في الشِّعر، بهذا المعنى، تصبح إقامة تُوازي وتُحايث الإقامة بالذات أو بالجسد، بل تتجاوزها، وتعمل على تخطِّيها، لأنَّ الإقامة في الوجود شعرياً، هي إقامة بالأثر، وبالرَّسْم، وبالحُجَّة، وليست إقامةً بالعبور السَّريع، الوامِض، العبور المُنْطَفِيء الذي لا يُخَلِّف ورادَهُ شهادةً، أو ما يشي بعبور كائن كان هنا والآنَ، أي في ما مضى، حين يصير الحاضر ماضياً، وفعلاً انتهي بانتهاء زمنه.

الفلسفةُ، ليست سنداً للشِّعْر، بل إنَّ الشِّعْر كان عند الفلاسفة الطريق الملكي نحو فَضِّ بعض مُعْضِلات الفلسفة، أو ما وقف في طريق الفكر الفلسفي من مشاكل، كانت في حاجة إلى حلول، أو تفكيرها بغَيْر حُجَّة الفلسفة، حتَّى يتبَيَّن الليل من النهار. وهذا ما نجده عند نيتشه الذي شَعْرَن الفلْسَفَةَ، كما فَلْسَفَ الشِّعْر، وقبلَه اعْتُبِرَ أبو العلاء المعري فيلسُوفاً أكثر منه شاعراً، لأنَّ الذين قرأوه بهذا المعنى، لم يتبيَّنُوا إدراك المعري لأهمية التَّفلسُف في الشِّعر، خصوصاً أن زمنَه، اسْتَعْصَتْ فيه كثير من الأمور التي كان الدِّين هَيْمَن فيها، ليس باعتبارها ديناً، بل باعتبارها تَدَيُّناً، أي ادِّعاءً للدِّين، وهو ما نراه يجري عندنا اليوم، وبنفس الصورة تقريباً، رغم فرق المسافة في الزمن. فذهاب المعري إلى العقل الذي اعتبره «إماماً»، كان إدانةً لاستقالة العقل وعجزه وركونه، أمام انتشار الفكر الخرافي الذي ساد، وصار هو ما يحكم وجود الإنسان على الأرض، فالمعري أعاد العقل إلى مكانه، ونبَّه، بحدس المُتَفَلْسِف، أنَّ العقل هو الطريق نحو الخروج من مأزق التَّديُّن الذي بات يحكم الناس، ويوجه فكرهم، أو يُبْطِل قدرتَهم على التفكير، لأنه يقين مطلق.

هايدغر، هو واحد من الفلاسفة الذين التجأوا إلى الشِّعر في نحث المفاهيم، وفي إعادة تفكيرها، وتفكير الفلسفة نفسها التي عاد بها إلى الفكر، ليُتِيح للشِّعر مكاناً يدخل منه إلى بيت الفيلسوف، ومكان إقامته التي جعل منها بعض الفلاسفة بيتاً بدون نوافذ، كما لو أنّ الأمر يتعلَّق بفكر في يده الحل لكل معضلات الوجود، وهو ليس في حاجة إلى غيره من المعارف.

الشُّعراء، كل الشُّعراء الذين اكتفَوْا بالشِّعْر في ماضيه العربي، ولم ينتبهوا إلى وجود الفلسفي في الشِّعريّ، أو وجود الشِّعريّ في الفلسفي، بَقَوا خارج صيرورة الخيال، وخارج ما يجري في الشِّعر من فكر، وشعرهم، بالتالي، بقي عاجزاً عن إحداث نقلة ما في تجربة الشاعر الواحد، ناهيك عن تجارب مجموع الشُّعراء من هذه السُّلالة العتيقة، التي لم تُجدِّد رؤيتها، ولا طريقتها في الفكر والنظر .

حداثة الكتابة، كما اقترحناها، كأفق للشِّعرية المُعاصِرَة، خصوصاً في مفهوم العمل الشِّعري، كانت بهذا المعنى، فهي في عمقها، وفي جوهرها فكر ينهض بالشِّعر ويُؤجِّج لغتَه وخيالَه، كما يؤجج مفاهيم الكائن والكينونة، والوجود على الأرض، وأيضاً، شعر يسْتَحِثُّ الفِكْر يتَحْيينه، وبثِّ الحياة فيه، بوضعه في سياق المشكلات الكبرى للإنسان والوجود، لا البقاء في دائرة الشِّعر «الصَّافِي» المنغلق على ماضيه، ولا تدخُلُه شوائب غيره من المعارف والفنون.

في الشِّعْر كثير من الفلسفة، وفي الفلسفة كثير من الشِّعر، والشِّعر شبيه في هذا المعنى بالماء الذي كُلَّما مسَّ تُرْبَةً، أحياها، وأخرج منها الزَّهْر والعُشْبَ والشَّجَر، فعَيْنُ الماء، كما عند باشلار، هي عينٌ، حين تسيل في التربة، تتخيَّل ما تخلُقُه من أشياء، لم تكن ممكنة دون ماء. هذا وضع الشِّعر في علاقته بالفلسفة، ووضع الفلسفة في في علاقتها بالشِّعْر، زواج متعة، الطرفان فيه تستحيل متعتهما إلى محبَّة، بحمك العناق واللقاء، بل إلى عشق، وحاجة نفس إلى أخرى، حيث لا نفس توجد دون غيرها، أو آخرها، بالتعبير الرامبوي المعروف «أنا آخَرِي».